引言

1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立,中国人民从此站起来了!中国共产党领导中国人民完成了党所肩负的争取民族独立和人民解放的历史使命,彻底改变了近代以后100多年中国积贫积弱、受人欺凌的悲惨命运,中华民族走上了实现伟大复兴的壮阔道路。为了迎接新中国的成立,新政治协商会议向全国广泛征求国旗图案,将国旗交给人民自己去设计、去描绘,在亿万中华儿女的心中激起了澎湃的爱国热情。最终,由上海市民曾联松设计的五星红旗被确定为中华人民共和国国旗。开国大典上,五星红旗缓缓升起,中华民族从此以崭新的姿态屹立于世界民族之林。

国旗,是一个国家最直观、最集中、最鲜明的符号显现,是民族文化精神的结晶。每当朝霞染红东方,鲜艳的五星红旗在雄壮的国歌声中冉冉升起,每个中华儿女的心中无不洋溢着骄傲自豪的爱国热情。让我们回溯到70多年前新中国成立前夕,了解五星红旗从设计、定稿到确定为中华人民共和国国旗的经过。

1946年6月,国民党政府在美国支持下,发动全面内战。然而,经过两年半时间,全国解放战争形势发生了根本变化。国民党在军事上遭到惨败,特别是从1948年9月12日至1949年1月31日结束的辽沈、淮海、平津三大战役,人民解放军共歼灭国民党军154万余人,国民党赖以维持其反动统治的主要军事力量基本被摧毁。1949年4月20日夜,人民解放军发起渡江战役,4月23日占领南京,标志着国民党反动统治的覆灭。

随着革命战争形势的发展,筹建新中国被提上议事日程。早在1948年4月30日中共中央发出的纪念五一劳动节的口号中,中国共产党就明确提出迅速召开没有反动分子参加的新的政治协商会议,成立民主联合政府,得到各民主党派的热烈响应和积极支持。

在各方面时机业已成熟的条件下,1949年6月15日,新政治协商会议筹备会第一次全体会议在北平中南海勤政殿召开。会议选举了21人组成的常务委员会,在常务委员会之下又设立了六个小组,分别负责筹建新中国的各项具体事宜,其中,第六小组专门负责拟定国旗、国徽、国歌方案。

第六小组的成员经过讨论后一致认为,制定中华人民共和国国旗、国徽、国歌是一件神圣和严肃的大事,必须充分体现全国各族人民的共同意愿,决定在全国各大报纸上向全国发布国旗、国徽图案及国歌词谱的征集启事。7月14日,新政协筹备会秘书处将征集启事分别送到人民日报社、北平解放报社、新民报社、大众日报社、光明日报社、天津日报社等各大报社,规定各家报社要以“显著地位刊登广告”。此后,国内各报及海外各华侨报纸也都进行了转载。启事全文如下:

一、国旗,应注意:(甲)中国特征(如地理、民族、历史、文化等);(乙)政权特征(工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政);(丙)形式为长方形,长阔三与二之比,以庄严简洁为主;(丁)色彩以红色为主,可用其他配色。

二、国徽,应注意:(甲)中国特征;(乙)政权特征;(丙)形式须庄严富丽。

三、国歌:(甲)歌词应注意:(1)中国特征;(2)政权特征;(3)新民主主义;(4)新中国之远景;(5)限用语体,不宜过长;(乙)歌谱于歌词选定后再行征求,但应征国歌歌词者亦可同时附以乐谱(须用五线谱)。

四、应征国旗国徽图案者须附详细之文字说明。

五、截止日期,八月二十日。

六、收件地点:北平本会。

把国旗交给人民自己设计,这在中国历史上是破天荒的头一回。大江南北,长城内外,在亿万中华儿女的心中激起了澎湃的爱国热情。人们纷纷拿起画笔、铺开稿纸,把对新中国的无限向往、对祖国主权和尊严的崇高敬仰凝聚笔端,精心描绘出心中最美的图案。

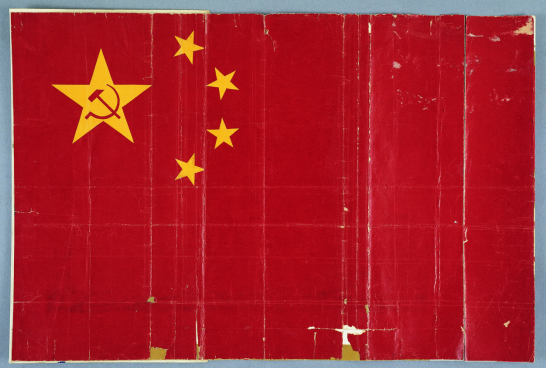

曾联松设计的国旗图案原稿

截至1949年8月20日,在短短一个月时间里,新政协筹备会总计收到应征的国旗设计稿1920件,图案2992幅。其中,一幅来自1000多公里外的上海的设计稿最终脱颖而出。它的设计者是一位来自上海的从事计财工作的年轻人,名叫曾联松。

曾联松是浙江瑞安人。少年时代的他酷爱美术和书法。从学生时代起,曾联松就是一位充满爱国激情的热血青年,并在中国共产党的引导下走上革命道路。1938年5月,他加入中国共产党,解放战争时期在中共地下组织领导的秘密经济新闻机构“上海现代经济通讯社”从事情报工作。1949年5月,上海解放。曾联松和上海人民一样,欢欣鼓舞,沉浸在胜利的喜悦之中。

1949年7月的一天,曾联松在《解放日报》上看到新中国国旗图案的征集启事。怀着对新中国的无限热爱、对祖国未来的美好憧憬,他购买了纸张、画笔等材料,然后把自己关在一间不足10平方米的阁楼里设计国旗图案。

一开始,设计工作并不顺利。他反复读着征集启事中提到的“中国特征”“政权特征”“庄严简洁”“以红色为主”这些要求,可是通过何种图形、符号来表现,如何设计才能既有民族特色,又有地域特点呢?他冥思苦想、辗转反侧,经常夜不能寐。

一天晚上,曾联松仰望天空,猛然想起人们常说的一句话:“盼星星,盼月亮,盼来了救星共产党。”他从中得到启发:中国革命的胜利离不开中国共产党,离不开中国人民解放军,可以说毛泽东领导的中国共产党和人民解放军就是中国人民的“救星”。他又想到自己曾读过埃德加·斯诺的《红星照耀中国》(即《西行漫记》),书中一张毛泽东头戴红军帽的照片给他留下极为深刻的印象,红军帽上的红五角星正是中国共产党最为形象的代表。他还特意在五角星中增加了中国共产党党旗中的图案——锤子、镰刀,以便使人更加明确知晓含义。为了不使国旗图案中的符号元素过多,他又决定以小五角星象征广大人民。这样,大星(中国共产党)引导于前,小星(人民群众)环绕于后,如同众星捧北斗,象征着人民群众紧紧围绕在中国共产党周围,从胜利走向胜利。至于小五角星的个数,曾联松联想到伟大祖国有4000年悠久的文明史(有文字记载以来),有四万万同胞……最终,他想到了毛泽东在1949年6月30日发表的《论人民民主专政》一文中写道,“人民”包括有四个阶级:工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级,于是决定以四颗小五角星象征广大人民群众。在五星的颜色问题上,曾联松最终决定用黄色,这代表中国人是黄种人,是被母亲河黄河养育的,这就把最典型、最突出的中国特征包含在政权特征之中。红色作为国旗的基础色,似红霞满天,表达热烈的感情,象征革命、解放和光明。红、黄两色搭配在一起非常协调,红霞一片,金光灿灿,色彩简洁而庄严。

元素符号和颜色都确定下来后,接下来就是布局问题。怎样布局才合理、才有美感?曾联松又是煞费一番苦心。当他把五星移到旗面左上方时,感觉视野开阔,五颗金星居高临下、光彩闪耀。大星的一个尖角指向正上方,显得庄重、稳如泰山;四颗小星的一个尖角和中心的延长线正对大星中心,显得生动、错落多变。五颗金星的结合图形大小相应、疏密相间,显得平稳而和谐,整个图案庄严而不失华丽。

就这样,历时一个多月,经过一次次勾画,一遍遍推翻,度过一个个不眠之夜,一幅令自己满意的国旗图案呈现在曾联松面前。他制作了两份五星红旗图案稿,一份于8月中旬寄往全国政协筹备会去应征,随同寄去的还有关于国旗图案意义的说明及制作方法,另一份保留在家中。

在国旗图案评选中,曾联松设计的图案得到与会专家的好评。著名戏剧家田汉拿着五星红旗图案说:“依我看,这个设计是不错的。”评选委员会也认为,曾联松设计的图案有新意,美观、大方、简洁,同时也指出了不妥之处,认为大五角星中不必出现锤子、镰刀。第六小组根据大家讨论的意见,将曾联松设计图案上大五角星中的锤子、镰刀删去,国旗说明略做调整,其他部分未做修改,将其列为复选出的38个图案之一,编为《国旗图案参考资料》复字第三十二号。

最终,曾联松设计的五星红旗图案,经过初选、复选和终选,从2992幅图案中脱颖而出。

当时,身在上海的曾联松对自己设计的国旗图案被采纳一无所知。当他在《解放日报》上看到公布的国旗图案时,又激动又惊喜,激动的是中国人民从此将拥有真正代表自己国家尊严和主权的国旗了;惊喜的是这个五星红旗图案竟与自己设计的几乎一样,只是删去了原设计图大五星中的镰刀、锤子。不过,这时的他还不敢相信这个国旗图案就是自己设计的,猜测可能是别人的作品,但他很难释怀,心中总留着一个结。

1949年10月1日,中华人民共和国开国大典在天安门广场隆重举行。毛泽东庄严宣告:中华人民共和国中央人民政府成立了!经过28年的艰苦奋斗,中国共产党领导中国人民终于取得新民主主义革命的胜利。中华人民共和国的成立,标志着中国历史从此进入一个人民当家作主的新时代,中华民族的发展从此开启了新的历史纪元。

时隔一年之后,曾联松心里的结终于解开了。1950年9月,曾联松到北京出差。全国政协的工作人员找到他,了解关于国旗图案设计的情况和投稿经过,问得非常详细、具体,还做了记录。没过几天,他就收到中央人民政府邀请他参加国庆一周年纪念活动的请柬。10月1日,曾联松胸前佩戴着长条燕尾的观礼证,登上天安门观礼台,目睹了由他设计的五星红旗在雄壮的国歌声中徐徐升起、高高飘扬。

将近半个世纪后,1994年5月,曾联松在得知中国革命博物馆为筹备“当代中国”展览开展文物征集工作的消息后,毅然决定将自己珍藏了45年的用红黄两色蜡光纸剪贴的另一幅国旗原设计图案底稿捐献出来,让它们在博物馆中作为爱国主义教育的生动教材不断传承下去。

时光飞逝,斗转星移,新中国已经走过70多年辉煌历程,发生了日新月异、翻天覆地的变化。当今社会,国旗成为一种强大的民族精神和凝聚力,成为一个国家公民的骄傲和荣耀,成为人们不断拼搏进取的力量源泉。在中国特色社会主义进入新时代的今天,当我们伫立在国旗下,目视五星红旗徐徐升起,心中仍然无比骄傲和自豪!

(选自《红色文物中党的成长史》)